30-03-2021 | 14:17 المصدر: “النهار”

حامد أحمد الشريف

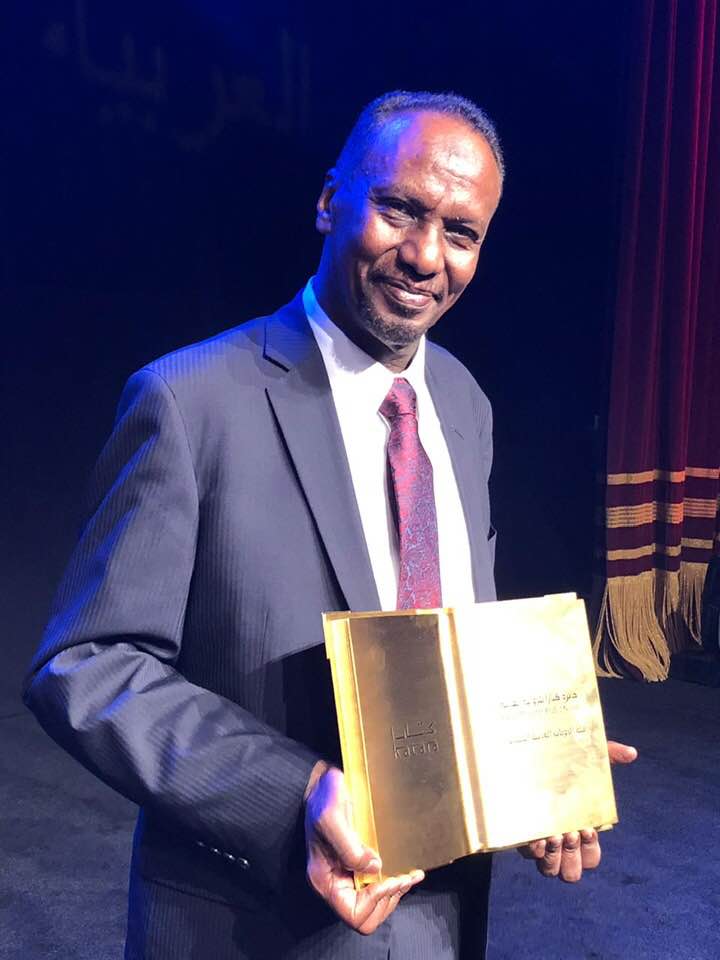

حامد أحمد الشريف“أنفاس صليحة” رواية سودانيّة صادرة عن دار البشير المصريّة عام 2020، للأديب الدكتور عمر فضل الله، وقد حازت عام 2018 جائزة كتارا للرواية العربيّة. بالطبع لم تدفعني هذه الجائزة لمطالعتها، فالجوائز العربية، رغم مسمّياتها العالميّة البرّاقة وما يحيط بها من هالة إعلاميّة كبيرة، لم تعد في معظمها مقياساً للجمال والجودة والإتقان. وقد لا تجد ما تبحث عنه إن اقتنيت إحداها تحت هذه الذريعة المتداعية. لكن ما دفعني لقراءتها، عدا معرفتي بإبداعات الدكتور عمر العالميّة، ما أكنّه في صدري من محبّة للأدب السوداني، وتحديداً الرواية السودانيّة ما بعد الطيِّب صالح، التي أصبحت شديدة الشبه بالحديقة الغنّاء؛ تُشعرك عند دخولها والتربّع على أحد مقاعدها، بسعادة لا تعرف سرّها، وتزرع الابتسامة على شفتيك رغم صمتها. ولن يمنعك من إظهار ذلك، خوفك أن توصَم بالجنون إن رآك طارق على هذه الحال وأنت تتفيّأ ظلالها وحدك.

على أيّ حال، لعلّ أوّل ما استفزّ قلمي هو عنوانها “أنفاس صُلَيْحَة”، الذي ذكّرني بما يقال عن بعض الطهاة الماهرين، من أنّ نَفَسهم في الطبخ يميِّزهم عن غيرهم، لتفرُّدهم بإضافة بعض المقادير الخاصّة بهم، بكمّيات محدّدة، تمنحهم هذا التميُّز. فهل كان المقصود من هذا العنوان هذه البصمة، بحيث إنّ حكاية صُلَيْحَة الجدّة لا تشبه أيَّ حكاية تاريخيّة أخرى؟! أم هي بالفعل كما أراد كاتبنا، روحٌ تتلبّسنا وينطق بها لساننا، فتُطلعنا على حكايتها بأدقّ تفاصيلها؟! ومع أنّني مقتنع تماماً بأنّ “أنفاس صُلَيْحَة” هي روح طيّارة تحمل حكايتها معها، وعندما تحطّ رحالها داخل أجسادنا تمنحنا القدرة على سردها والاستمتاع بها واستلهام العِبَر منها؛ إلّا أنّني أراها أيضاً بصمة في الرواية العربيّة في تقنيّة سردها الإبداعيّة المبتكَرة. وكذلك تبسيطها ـ دون إخلال ـ للرواية التاريخيّة، وجعلها في متناول الجميع، بجمال أسلوبها وسلاسته وشاعريّته، وعدم إغفالها النفْس البشريّة بكلّ تجاذباتها، ومزجها باحتراف بين الواقع والخيال، ما يجعل العنوان موفّقاً، عبّر بصدق عن متن هذا العمل الجميل.

في تصميم لوحة الغلاف التي أنجزها الفنّان أحمد الصبّاغ، ظهرت امرأة تنظر إلى بعض الأواني الفخّارية القديمة، وأطلال بعيدة متهدّمة، بحيث لا نرى مِن هذه المرأة غير مؤخّر رأسها المغطّى بعصابة بيضاء تلتفّ حول خمار أحمر توشّحت به. وفي ذلك ما يشير إلى المجالدة والحزن والحسرة على ما مضى، كما إلى الصعوبة التي تواجهها هذه المرأة التي أظنّها صُلَيْحَة ذاتها، وهي تنظر إلى الماضي الموغل في القِدَم من خلال تلك الأشياء الأثريّة التي ظهرت على هيئة ضبابيّة. وفي ذلك ملمح يشي بأنّ الحكاية تُسرَد بطريقة “البلاي باك” أو العودة للخلف. فيما كان ظهور المباني بتلك الصورة الأكثر ضبابيّة، وغياب تفاصيلها كلّيّاً، إشارةً واضحة إلى المدى الزمني الطويل الذي تحمله هذه الحكاية. وهو ما يتّفق تماماً مع المضمون الذي يسرد لنا حكاية مملكة “علوة”، وسقوط عاصمتها مدينة “سوبا” التي واكبت قيام دولة المماليك في مصر. وهو التاريخ الأقدم في هذه السرديّة، مقارنة بظهور الجدّة مع حفيدها في زمن متقدّم، وعودتهما أثناء السرد إلى الزمن الذي عاشته صُلَيْحة في صباها وشبابها في كنف دولة القواسمة الإسلاميّة. ذلك يدعوني للقول بأنّ الغلاف عبّر بصدق عن الحكاية، ولم يكن يخلو من التشويق والإثارة بما تولّده فينا نظرة صُلَيْحَة النافذة إلى أعماق الزمن، من فضول كبير.

في المتن جاء السرد جميلاً وخلّاباً، يأسرك رغم بساطته المتمنّعة. وإن كان لا يخلو من المحسّنات اللفظية والصور الشاعريّة الجميلة التي يتميّز بها المؤلِّف. ويكفي أن أشير إلى ما سطّره في الصفحتين 23 و24 عن قبرين قديمين اعتليا تلّاً صغيراً، ولم يعد يذكرهما أحد من بني البشر، غير أنّ الشمس والقمر والرياح والمطر وطير القطا، وبعض الفراشات والنباتات كان لها معهما حكاية في غاية الروعة، تتكرّر في كلّ موسم وكلّ يوم. أبدع المؤلّف في وصفه هذا وأنسنته وأسلوبه الممتع! كذلك حفلت الرواية بكثير من العبارات الجزلة التي تعبّر عن عمق المعاني. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في الصفحة 69 من وصف أتى على لسان الراوي العليم بحال الشابّ عبد السميع، الذي رافق الجَدّ في رحلة الحج، وهو يطري يتمه: “اليتم مصيبة لكنّه يصنع في معظم الأحوال من الأيتام رجالاً وأبطالاً في الحياة. فاليتيم يعتمد على نفسه منذ الصغر ويقوى عوده بسبب الحرمان”. وكما جرت العادة مع الروائيّين السودانيّين ارتبط السرد بالأرض ارتباطاً وثيقاً. وكان للمكان حضوره الجميل في مواضع كثيرة، رغم كبر المساحة الجغرافيّة التي اتخذتها الحكاية فضاءً مكانياً لها، امتدّت ما بين المحيط والبحر، وشملت عدّة مدن قديمة معظمها لا يزال موجوداً حتى يومنا هذا، كمدينة “تمبكتوا” شماليّ “مالي”، بتاريخها الإسلامي العريق، ومدينة “فاس” المغربيّة، ومدينة “سوبا” عاصمة مملكة “علوة”، الواقعة شماليّ السودان شرق النيل الأزرق.

لعلّ من نافل القول أنّ السرد المرتبط بوقائع حقيقيّة على الأرض، في نظر كثيرين، ليس بتلك الصعوبة. فالحكاية معلومة سلفاً، وتحتاج فقط إلى تسليط الضوء على عدد من أبطالها، والغوص قليلاً في حياتهم الخاصّة، ومحاولة تبرير وفلسفة بعض الأحداث التاريخيّة، حتى نحصل على عمل روائي جيّد. ما يعني أنّ التاريخ المسرود هو البطل الحقيقي الذي سيأخذ بيدك حتى النهاية، ويكفيك مؤونة الاشتغال على النسج الحكائي وخلق المواقف من العدم. ولكن مع “أنفاس صُلَيْحة” كان الأمر مختلفاً، فهي وإن ارتكزت إلى بعض الحقائق التاريخيّة المدوّنة، أو حتى المتناقَلة مشافهةً من صدور كبار السنّ والعوامّ في اجتماعاتهم، إلّا أنّها عَبَرَت بنا إلى واقعنا المعاش في أكثر من موضع، فربطت القديم بالحديث، ونقلت الحكاية في معظم أجزائها إلى البُعد التخيُّلي الذي يُخرجها من السطحيّة التاريخيّة، ويضمّخها بعدد من الرسائل العميقة التي تُفهَم من السياق والدلالات السرديّة ولا تُذكر صراحة. وهو أمر ينطبق على ما طالب به الفيلسوف والناقد الفرنسي رولان بارث، عندما أوجز لنا بعبارة لا تُنسى أوصاف الكتابة التي تستحقّ القراءة ويخلّدها الزمن، في مقولته الشهيرة: “المؤلف لا ينشئ أبداً إلّا افتراضات معنى، أو أشكالاً، يعود فيملأها العالم”. جسّدت “أنفاس صُلَيْحَة” ذلك من خلال محاولتها، في عمقها الوجداني، ترسيخ حقيقة أنّ الحدود السياسيّة الجغرافيّة الحاليّة مفتعلة، أتى بها الاستعمار تنفيذاً لأجنداته الشخصيّة، وقاتَل من أجل بقائها بوضعه حرّاساً عليها، فيما لم يكن لها وجود قبل ذلك مطلقاً. وأنّ الشعوب العربيّة والإسلاميّة، قبل تفريقها وشرذمتها، كانت تتمازج ويصعب تصنيفها وربطها بالأرض. وأنّ هجرة القبائل العربيّة من الشمال الأفريقي والأندلس بعد سقوطها، ومن مالي وموريتانيا، لم تتوقّف. وقد حدث ذلك تباعاً، هرباً من الجوع والعطش أو الحروب، وكيف أنّهم شكّلوا المحيط الديموغرافي لأرض السودان الباقي حتى يومنا هذا. كذلك أوقفتنا “أنفاس صُلَيْحَة” على حركة القوافل الدؤوبة في معظم أجزاء القارّة الأفريقيّة، رغم النهب والسلب وانعدام الأمن، مشيرة إلى أنّ هذه الهجرة شملت أيضاً عدداً كبيراً من قبائل الجزيرة العربيّة التي كانت تعاني هي الأخرى النزاعات المسلّحة وفقدان الأمن والفاقة والجوع، قبل تفجّر النفط، ما دفعهم إلى ركوب البحر والانتقال إلى أرض السودان والبقاء فيها حتى يومنا الراهن. ولم تُغفل ذكر عدد كبير من القبائل السودانيّة العريقة كـ “المحس” و”النوبة” و”العنج” و”الهمج”، وأيضاً القبائل العربيّة المهاجرة من الجزيرة العربيّة كـ “القواسمة”، و”الزناقلة” التي تعود إلى قبيلة “رفاعة”، وينسب لها فضل إقامة أوّل دولة إسلاميّة في السودان بعد قضائها على مملكة “علوة” المسيحيّة.

يكمن إبداع صُلَيْحَة في أنّها سردت كلّ هذا التاريخ، وأوصلت رسائلها المضمّنة باحترافيّة عالية، دون إغفالها أهمّية العمق التاريخي لهذا العمل. واستحضرت الوقائع والأحداث كما هي، بالأسماء نفسها والظروف نفسها، حسب تعاقبها، ومثّلت صدقاً كبيراً في نقل الوقائع. والأكثر إبداعاً أنّها استطاعت أيضاً خلق حكاية خياليّة تخلّلت هذا السرد التاريخي، حتى أتت النهاية الكلاسيكيّة السعيدة التي احتاجت إليها هذه الرواية، وكان مهمّاً أن تنتهي بها. فالعذاب الذي عانته صُلَيْحَة، في ظنّي، يستحقّ المكافأة.

ولعلّ أكثر ما كان لافتاً في هذا العمل واستوقفني كثيراً، بل لربّما شغلني عمّا عداه، هو تقنيّة السرد الإبداعيّة التي تنوّعت بين الراوي العليم وضمير المتكلّم، وضمير المخاطَب الذي استولى على الجزء الأكبر منها، وكان سرّ قوّة هذا العمل وعظمته؛ فقد روى السارد الحكاية لصاحبتها، جدّته صُلَيْحَة، وأخبرها بأدقّ تفاصيل حياتها من وقت هجرتها من المغرب بصحبة جدّها “عبد الحميد اللقاني” حتى افتراقهما، عندما عزم على الحجّ إلى مكّة وقرّر عدم اصطحابها معه، فتركها في رعاية الشيخ “سيدي محمد المختار” وخادمه الأثير “برهامي”. وكيف أنّه فعل ذلك رغم تعلّقه الكبير بها وحاجتها الماسّة إليه بسبب يتمها، وما حدث لها بعد ذلك من أحداث جسام قادتنا إلى النهاية. بينما كانت هي تستمع إليه بإنصات عجيب، وبحبور ومحبّة عظيمة، وباستمتاع يُظهره طلبها في كلّ مرّة أن يعود ليروي حكايتها.

لقد أجاد الحفيد في سرد الحكاية بطريقة مبتكَرَة وحديثة نسبياً، بشكل يدعو للدهشة والإعجاب. ووظّف هذه التقنيّة بطريقة رائعة ومنطقيّة بحيث لا يمكن قبول العمل بدونها، على عكس ما نراه أحياناً من استخدام بعض الروائيّين تقنيات كهذه، بطريقة تُشعرك وكأنّها أُقحمت عنوة في العمل من دون الحاجة إليها. والجميل أنّها أتت في بُعدها الوجداني أيضاً، لتؤكّد حاجتنا في كثير من الأحيان إلى سماع حكايتنا مرويّة على لسان غيرنا. وربّما أراد المؤلّف في رسائله المتعدّدة والمضمّنة لهذا السرد، أن يخبرنا بأنّ كبار السنّ يمكن الاحتفاء بهم بهذه الطريقة من خلال سرد حكاياتهم أمامهم.

في نهاية الأمر، لعلّي أستحضر أيضاً مقولة الفيلسوف والناقد الفرنسي رولان بارث، التي ذكر فيها ما معناه أنّ المؤلّف الحقيقي ليس ذلك القادر على اختراع أجمل قصّة، بل من يستحوذ جيداً على نظام أو بناء النص، ويتشاركه مع قرّائه. وهو ما نجح فيه المؤلف بامتياز، باستحواذه بالفعل على دفّة القيادة، وإمساكه بزمام السرد من بدايته وحتى نهايته، وإدارته باحترافيّة عالية تقنيّاته المتعدّدة، وتوظيفه الأمثل لها، وتركه جزءاً من الحكاية لقراءتنا الجيّدة لما بين السطور، واجتهادنا في الولوج إلى عمق النص. فكانت النتيجة تقاسمنا الاستمتاع بهذا العمل الجميل، الذي جمع بين “صدق الواقع وإبداع الخيال”.

المصدر: صحيفة النهار البيروتية

https://www.annahar.com/arabic/culture/%D9%83%D8%AA%D8%A8160%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/30032021111744511

https://www.annahar.com/arabic/culture/%D9%83%D8%AA%D8%A8160%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/30032021111744511

اضف تعليقا